Эволюция человека не закончилась, когда мы научились ходить на двух ногах или построили первые города. На самом деле она продолжается и сейчас — просто теперь на нас действуют другие факторы. Технологии, климатические изменения, медицина и глобализация меняют наш образ жизни и то, как мы размножаемся. Ученые задаются вопросом: что же будет дальше? Вот несколько предположений, как человечество изменится в будущем.

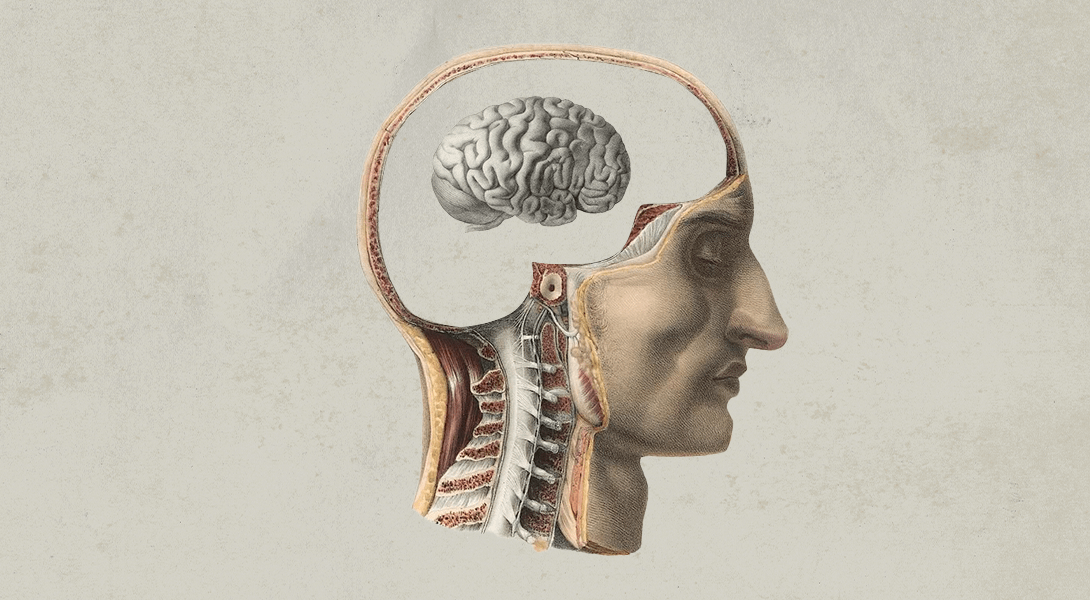

1. Мозг станет меньше, но не потеряет в эффективности

Звучит как мрачный сценарий из антиутопии, но ученые всерьез рассматривают возможность уменьшения человеческого мозга в будущем. И этому есть доказательства: за последние двадцать тысяч лет наш мозг уже сократился в объеме примерно на сто пятьдесят кубических сантиметров — это как теннисный мяч.

Почему так происходит? Антропологи проводят параллель с одомашненными животными: у них тоже уменьшается мозг, когда снижается агрессия и растет зависимость от группы. Люди, по сути, прошли через процесс «самоодомашнивания» — вместо того чтобы полагаться только на себя, мы стали жить в сложных обществах с разделением труда, где не нужно постоянно быть настороже и решать все проблемы в одиночку.

Сегодня технологии ускоряют этот процесс. Мы доверяем память смартфонам, навигацию — GPS, сложные расчеты — алгоритмам, а общение — соцсетям. Эволюционный биолог Дэвид Гири отмечает:

Это не значит, что мы станем глупее, — просто наш интеллект адаптируется к миру, где большую часть мышления берут на себя машины. Мозг будущего, возможно, будет меньше, но оптимизирован для жизни в симбиозе с технологиями.

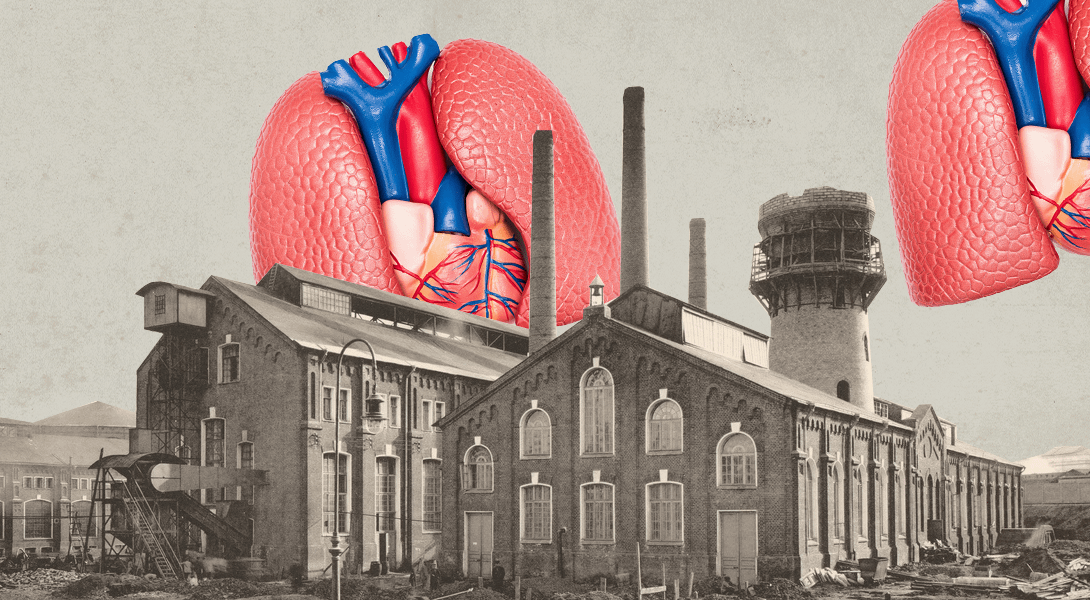

2. Повысится устойчивость к загрязнению воздуха и промышленным токсинам

Загрязнение воздуха уже сегодня — четвертая причина смертности в мире, уносящая миллионы жизней каждый год. Мелкодисперсная пыль, выхлопные газы и промышленные выбросы разрушают наши легкие, бьют по сердцу и даже снижают когнитивные способности.

Но не все люди страдают одинаково. У некоторых есть генетические особенности, например вариации генов GSTM1 или CYP1A1, которые помогают организму эффективнее нейтрализовывать токсины. Исследования в самых грязных городах планеты вроде Дели или Пекина показывают: у местных жителей уже сейчас проявляются разные реакции на смог — у кого-то воспалительные процессы слабее, а значит, и последствия для здоровья менее тяжелые.

Поскольку в будущем большая часть человечества, скорее всего, будет жить в мегаполисах, эти генетические различия могут сыграть ключевую роль в эволюции. Те, чей организм устойчивее к ядовитому воздуху, будут иметь больше шансов на здоровую жизнь и продолжение рода. А если чистота атмосферы так и останется роскошью, через несколько поколений естественный отбор может незаметно «отфильтровать» тех, кто не способен адаптироваться к жизни в вечном смоге.

Получается, мы можем медленно, но неизбежно превращаться в вид, который не только выживает в грязном воздухе, но и генетически приспосабливается к нему.

3. Уменьшится количество зубов мудрости и других «бесполезных» органов

Зубы мудрости — это классический пример того, как эволюция постепенно избавляется от ненужных частей тела. Нашим далеким предкам они были необходимы: крупные челюсти и грубая пища вроде сырого мяса и кореньев требовали дополнительных «жерновов» для перемалывания. Но с появлением термической обработки пищи и развитием сельского хозяйства наши челюсти стали уменьшаться, а зубам мудрости попросту не осталось места.

Сегодня они чаще причиняют проблемы, чем пользу: воспаляются, растут криво и вынуждают людей идти к хирургу. Интересно, что около 35–40 процентов людей уже рождаются без одного или нескольких зубов мудрости, — с каждым поколением таких случаев становится больше.

Та же участь постигла и другие рудименты. Например, у пятнадцати процентов людей отсутствует ладонная мышца palmaris longus, которая когда-то помогала нашим древним предкам ловко лазить по деревьям. Подошвенная мышца, полезная для хватания ногами, отсутствует у девяти процентов населения планеты. Даже копчик, оставшийся нам в наследство от хвостатых прародителей, уже не выполняет никаких функций, но пока не спешит исчезать.

Эти изменения происходят не из-за внезапных мутаций, а потому, что эволюция медленно, но верно избавляется от всего ненужного. И если человечество продолжит идти по пути технологического прогресса, то наши потомки, возможно, будут удивляться тому, что у нас когда-то были зубы мудрости, — точно так же, как мы удивляемся, глядя на атавизмы вроде хвоста у зародыша.

4. Улучшится адаптация к высотам

Ты когда-нибудь задумывался, как люди смогли приспособиться к жизни высоко в горах, где воздух разрежен и кислорода катастрофически мало? Оказывается, три разные народности — тибетцы, андийцы и эфиопские горцы — независимо друг от друга выработали уникальные механизмы выживания в таких экстремальных условиях.

Тибетцы, например, получили в наследство от предков особую версию гена EPAS1. Благодаря этому их организм научился эффективно использовать скудный кислород, не повышая при этом вязкость крови. Андийские горцы пошли другим путем: их тела вырабатывают больше эритроцитов и увеличивают объем легких. А эфиопы и вовсе демонстрируют удивительную устойчивость к гипоксии без каких-либо изменений в уровне гемоглобина.

Самое поразительное, что все эти адаптации возникли всего за несколько тысяч лет — мгновение по меркам эволюции. Сейчас, когда изменение климата вынуждает людей мигрировать, а города расширяются в ранее непригодные для жизни высокогорные районы, эти ценные генетические особенности могут распространиться среди населения планеты.

Ученые уже изучают эти механизмы, чтобы разработать новые методы лечения болезней сердца и легких. А в будущем, когда человечество начнет осваивать космос или строить подземные убежища, гены горцев могут стать настоящим спасением для всех нас. Ведь способность эффективно использовать кислород — это ключ к выживанию в условиях замкнутых пространств с ограниченными ресурсами.

5. Изменится пигментация кожи в северном климате

Цвет нашей кожи — это результат тысячелетней адаптации к солнечному свету. У экватора темная пигментация защищала от ультрафиолета, а в северных широтах светлая кожа помогала вырабатывать витамин D при скудном солнце. Но сегодня эти эволюционные правила перестают работать.

Мы живем в мире, где большую часть времени проводим в помещениях, носим одежду и пользуемся солнцезащитным кремом. Витамин D теперь получаем из добавок, а не от солнечных лучей. Да и глобальная миграция смешивает гены, поэтому прежние преимущества светлой кожи на севере теряют смысл.

При этом темная кожа по-прежнему дает важные бонусы — защищает от рака, ожогов и разрушения фолиевой кислоты. Эти факторы остаются актуальными даже в умеренном климате.

Ученые предполагают, что со временем человечество может прийти к усредненному, более темному оттенку кожи. Эволюция не смотрит на традиции — она выбирает то, что работает лучше здесь и сейчас. А в мире искусственного освещения и солнцезащитных кремов прежние правила больше не действуют.

Комментарии

(0)